Wahrscheinlich hat mein Desinteresse an der Institutionskritik die gleichen Wurzeln wie meine Gleichgültigkeit gegenüber der Psychoanalyse. Die Grenzen eines gegebenen Rahmens zu hinterfragen, ist für mich so, als würde man in den Bau einer Kultstätte für ein zynisches Leben investieren. Die zynische Suche nach einer Abkürzung zu einer virtuosen Existenz steht in direktem Gegensatz zu dem, was die Zynikerinnen und Zyniker als die Nutzlosigkeit philosophischer Spekulation bezeichnet haben.

Ich habe eine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass die Suche nach Entspannung in der westlichen Welt nicht nur mit der durch die Arbeitswelt und die gesellschaftlichen Strukturen des Kapitalismus erzeugten Angst zu tun hat. Sie ist auch eine Möglichkeit, eine Alternative zu dem etymologischen Trip zu generieren, der die Methoden der Kritik und Psychoanalyse zugrunde liegen. Die Bilder, die die Analyse kreiert, um zu verstehen, welche Möglichkeiten die Kontrolle der Vergangenheit zur Veränderung unserer Zukunft bietet, sind eindrucksvoll. All die Millionen Menschen in Therapie stellen so etwas wie eine menschliche Welle dar, eine Bewegung, die die Grenzen der Psychoanalyse aufzeigt. All die Millionen Menschen, die in verschiedenen Positionen auf ihren Gummimatten hocken – in dem Versuch, Energie freizusetzen, den Kopf leer zu bekommen, auf den Körper zu hören –, widersetzen sich dem Supremat eines linguistisch dekonstruierten Traumas. In all den geschlossenen Augen und den Stimmen der Yogalehrerinnen und Yogalehrer, die versuchen, den richtigen Ton zu finden, um immer wieder auf die Notwendigkeit der Stille, der Atemkontrolle, des Hierseins zu pochen, manifestiert sich die kollektive Ablehnung einer der Leib-Seele-Beziehung geschuldeten Ordnung.

Ich glaube durchaus, dass es eine Beziehung zwischen den LiebhaberInnen von Institutionen und ihren KritikerInnen, zwischen Psychoanalyse und Zynismus gibt. Das ist als Feststellung gemeint, nicht als Kritik. Es macht keinen Sinn, eine Methode zu kritisieren, mit der das Verhältnis zwischen Erinnerung und Vergangenheit und dessen Verbindung zu Ordnung und Raum interpretiert wird. Die Institutionskritik verwendet den White Cube als Metapher; Freud verwendete den Kopf als Ort, um unsere Erinnerungen nachzustellen – unsere persönliche Kunstsammlung – und auszustellen, was nur in Bezug zum Gegebenen, zur Vergangenheit möglich ist. Es ist jene überaus klassische Vorstellung des Raums – als Tempel, als Form, die betrachtet und beschrieben werden kann und unter Kontrolle ist –, die die beidenInterpretationssysteme mit einem dogmatischen Vertrauen in Vernunft, Autarkie und Freiheit ausstattet. Dieses Vertrauen umhüllt das ganze Problem des modernen Denkinstrumentariums. Es verbietet uns, die Wiederholung des bekannten Wissens aufzugeben, da das mit einem Kontrollverlust einhergeht. Es beharrt darauf, dass Veränderung nur möglich ist, wenn wir alle Unterströmungen an einen Ort bringen, an dem es hell ist, an dem wir sie sehen, uns ihrer bewusst werden und dementsprechend handeln können. Und genau in diesem Insistieren liegt für mich das Ende der Möglichkeiten.

Wir tun uns so schwer mit Hybriden, aber alles Stabile, Beständige und Abgeschlossene ist uninteressant.

Ausstellungen werden zu einem unmöglichen Format, weil sie weiterhin diesen ererbten institutionellen und kognitiven Prämissen folgen. Dies nicht nur, weil die Öffentlichkeit die Macht hat, auf das Private überzugreifen, sondern weil der etymologische Apparat die Vorstellungskraft davon abhält, neue Formen zu erfinden. Wir tun uns so schwer mit Hybriden, aber alles Stabile, Beständige und Abgeschlossene ist uninteressant. Es staut den Gedankenfluss, verhindert die gedankliche Reise durch Bakterien ebenso wie die Möglichkeit, dass die Sinne Gehirn werden. Wir investieren so viel Geld in Technologien, aber wir fürchten die Herabstufung der Arbeit durch Maschinen und Software nicht minder als wir sie wünschen. Von der Optimierung durch künstliches Leben zu träumen, ist immer noch Teil des modernen Systems, wobei die wahrhaftige Verschmelzung zweier Einheiten nichts damit zu tun hat, dass eine Einheit zum Werkzeug einer anderen wird oder eine wegen der anderen leidet. Ich habe bereits darauf angespielt, ZynikerInnen verachten das spekulative Denken, das nur zum Ziel hat hybride Formen zu erforschen. Das Hybride wird oft mit dem Parasitären verwechselt, eine Gegebenheit, die zahlreiche PhilosophInnen analysiert haben, weil sie befürchteten, in der Zukunft würden wir unter uns selbst zu leiden haben. Deshalb wohl sind wir auch außerstande, über neue Produktionsformen nachzudenken.

Wenn wir eine Kunstausstellung besuchen, erwarten wir eine Kunstausstellung. Wir haben so viele interdisziplinäre Formen, Kollaborationen und Synthesen kennengelernt, aber gegenüber polymorphen Gebilden bleiben wir skeptisch. Wir haben so oft davon gesprochen, dass es keine Hierarchien des Wissens gibt, aber das stimmtnicht. Nichts ist in der Kunstwelt mehr gefürchtet als die Peinlichkeit, wenn das, was „erlaubt“ ist, in ihren gesamten epistemologischen Apparat eindringt. Manch einer hält solche „Dinge“ immer noch für Trends – für Trends! Es hat Ewigkeiten gedauert, bis man begriffen hat, dass auch Leute ohne formale Ausbildung Kunst kreieren können, und es wird Jahrtausende dauern, bis diesen „Dingen“ aus anderen Ordnungen und Kulturen erlaubt sein wird, an den Punkt zu gelangen und den Status zu teilen, den die Kunst, die wir zu produzieren lernen, einnimmt. Wir haben ein derartiges Problem mit der Koexistenz von Codes und der Vermischung von Ordnungen, dass es Jahrhunderte dauert, bis Veränderungen auf Akzeptanz stoßen.

1988 besuchte der Philosoph Vilém Flusser das Ars Electronica Festival in Osnabrück. Er hat bei dieser Gelegenheit ein interessantes Interview gegeben, in dem er schlicht darlegt, dass mit Wörtern die Welt nicht mehr zu beschreiben sei. Flusser erklärt, dass das Alphabet nicht nur eine radikale Erfindung war, die – vor mehr als 3.500 Jahren – einen Code zur Beschreibung der Wirklichkeit lieferte; es stand auch bei der Entstehung unseres Konzepts der „historischen Zeit“ Pate. Die Linearität des Textes und die Linearität der Zeit sind analog zu denken, und im Laufe der Jahrhunderte wurde die Logik des Lesens zur Logik der aufeinander folgenden Ereignisse. Wir befinden uns laut Flusser in einer Revolution des Denkens und der Kommunikation, denn weder Text noch Bild allein vermögen die Realität noch zur Genüge zu beschreiben. Die „neue“ Realität, die neue Zeit, wenn man so will, braucht eine Sprache, die misst und zugleich kartiert, beschreibt und zugleich abbildet. Es gibt keine einfache Sprache, Disziplin oder einen Wissensbereich, der die Aufgabe, mit der Welt zurechtzukommen, alleine bewältigen kann. Informationstechnologien, so Flusser, versuchten seit Jahren, synthetische Codes zu erzeugen, mit deren Hilfe wir die Werkzeuge der nahen Zukunft definieren können.

Flusser folgend würde ich sagen, dass eine der Hauptaufgaben der Kunst heute darin liegt, die Natur dieser neuen Zeit zu vermitteln und die Fähigkeit zu entwickeln, die in ihr stattfindende Vervielfältigung synthetischer Wirklichkeiten zu begreifen. In dem Interview erwähnt Flusser nur sehr wenige positive Beispiele, mit denen sich die Good Practice einer solchen Aufgabe formulieren ließe. Wir sollten deshalb als Erstes die komplexe Architektur der heutigen Wissensformen thematisieren.

Wenn es eine Wissensstruktur gibt, die sich mit Praxis und Produktion auf der einen Seite und großer Achtung für die Linearität und die historische Zeit auf der anderen Seite befasst, dann ist es das Ausrichten von Ausstellungen. Innerhalb der räumlichen Parameter des White Cube wird, so könnte man sagen, die Ausstellung wie ein Buch entworfen. Und, wie Flusser ausführte, es ist das Buch, das wir hinter uns lassen müssen; das heißt die Linearität der Präsentation und Erklärung von Kunst, ihre Innen-Außen-Logik. Dies ist naturgemäß alles andere als leicht, denn es erfordert ein völlig neues Vertrauen sowohl hinsichtlich des praktischen Tuns als auch, was die Entdeckung und Performanz des Raums unter diesen veränderten Prämissen anbelangt. Das derzeitige Interesse an verschiedenen Ausstellungsformen – von Messepräsentationen über die ungezählten Positionierungen von Kunst innerhalb und außerhalb institutioneller Rahmen bis hin zu Wissenschafts- und Naturgeschichtsausstellungen – reflektiert ein unerfülltes Bedürfnis, Optionen zur Entformalisierung der Kunstproduktion, -präsentation und -rezeption zu finden. Mehr als ein „Nach der Form“ verlangt unsere Zeit nach einer handhabbaren Methode für eine „Ent-formung“. Es ist eine bekannte Forderung, dass wir die Kernprämisse der „Ästhetik“ – die Distanz, die die Kunst von Institutionen, BetrachterInnen und den KünstlerInnen selbst trennt – kippen müssen. Doch dies impliziert eine Nähe, oder eine präzedenzlose Verschmelzung von Substanzen, die so lange getrennt gewesen sind, dass man dafür neue Organe benötigt; das heißt eine Theorie, die für eine künftige Epistemologie die Relevanz der Sinne vollkommen neu beschreibt. Deshalb glaube ich sowohl an eine Rückkehr zu experimentellen Bedingungen als auch an das Aufgeben der „Mittelklasse“ als dem universellen Empfänger unseres Tuns. Ersteres ist zwar leicht zu benennen, doch äußerst schwer umzusetzen, denn wir sind eher daran interessiert, Schritte zu definieren, die zu Ergebnissen führen, als an den Edukten, den Kräften, die zu einem Experiment motivieren und es möglich machen. Kunst, denke ich, sollte ein Ort der ständigen Bemühung sein, die derartige Bedingungen des Experimentierens schafft. Und ich bin auch überzeugt, dass das „Präsentieren“ – wenn man will, das Kuratieren mit all seinen Schönheiten und Schrecken, seiner Strenge und Bescheidenheit – den richtigen Weg darstellt, die „buchartige“ Präsentation in Zweifel zu ziehen. Sich dem Hybriden zu stellen, ist ein erster Schritt zur Veränderung.

Die zweite Prämisse – das Aufgeben der Mittelklasse – ist zwar ein bisschen polemischer als die erste, aber umso notwendiger. Man sollte das Aufgeben nicht als Missachtung oder Mangel an Liebe betrachten. Im Gegenteil: Es ist die schwere Last, die die Demokratie der „Mitte“, den Bürgerinnen und Bürgern auferlegt hat, die es leichter zu machen gilt. Das beinhaltet die Entwicklung von Projekten, die sich aktiv um eine andere Art von Beziehung zwischen Gesellschaft und Kunst – eine nicht auf Legitimierung angewiesene – kümmern. In letzter Zeit habe ich über zwei mögliche Methoden nachgedacht, die umgesetzt werden könnten. Eine bestünde darin, Bildungseinrichtungen – Laboratorien, Universitäten und Zentren, Einrichtungen also, die der Gesellschaft dienen, ohne dass ein unmittelbarer Konsens zwischen einer Tätigkeit und ihrer Rezeption erwartet wird, aktiver in Anspruch zu nehmen. Die zweite Methode wäre, Projekte mit KünstlerInnen und KulturvermittlerInnen zu entwickeln, die die gegebenen Strukturen nutzen, um mit Jugendlichen und Kindern, die auch Gesellschaft konstituieren, zusammenzuarbeiten. Eine radikale Weise, unsere ererbten institutionellen Strukturen zu „ent-formen“, wird darin bestehen, sie mit radikal anderen Verwendungen herauszufordern und sie mit Arbeitsmethoden zu besetzen, die bei aller Neuartigkeit unsere Ausstellungs- und Partizipationsmodelle für die Kulturproduktion auf fruchtbareren Boden stellen können.

Immer und immer wieder wird gesagt, dass wir nicht mit einer konventionellen Ausstellung rechnen sollten. Wird damit versucht, den Prozess oder das Tempo der Arbeiten zu entschuldigen, die nicht mit der eigenen Zeit oder dem eigenen Besuch zusammenfallen? Dass in Pressetexten immer und immer wieder vom Unkonventionellen die Rede ist, bezieht sich auf Material, das eigentlich zu langsam oder zu konzeptuell ist, um die in keinster Weise herausgeforderten Sinneserwartungen erfüllen zu können. Sobald wir aussprechen, dass das Format „Ausstellung“ überholt ist, erneuern wir seine Bedeutung. Nur Risikobereitschaft und ein bizarres, surreales Produktionsaufkommen kann das Format in sich zusammenstürzen lassen. Nur indem wir die Arbeit der „Falschen“ zeigen, kann eine wahrhaft spekulative Übung erzielt werden.

Es ist ein komischer Zufall, dass die Etymologie des Wortes zynisch – kynikos – Hund bedeutet und dass der „herabschauende Hund“ im Yoga eine Grundposition darstellt.

CHUS MARTíNEZ wurde in Spanien geboren und hat Philosophie und Kunstgeschichte studiert. Sie war Chefkuratorin des El Museo del Barrio, New York sowie Head of Department, Member of Core Agent Group bei der dOCUMENTA (13). Zuvor war sie Chefkuratorin am MACBA, Barcelona (2008 – 11), Direktorin des Frankfurter Kunstvereins (2005 – 08) und Künstlerische Leiterin der Sala Rekalde, Bilbao (2002 – 05). Für die 56. Biennale di Venezia (2015) kuratierte Martínez den Katalanischen Pavillon und für die 51. Ausgabe den Zyprischen Pavillon (2005). Martínez unterrichtet regelmäßig und hat zahlreiche Katalogtexte geschrieben sowie kritische Essays im Artforum und anderen internationalen Magazinen veröffentlicht. Derzeit ist Chus Martínez Leiterin des Kunstinstituts der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel, Schweiz.

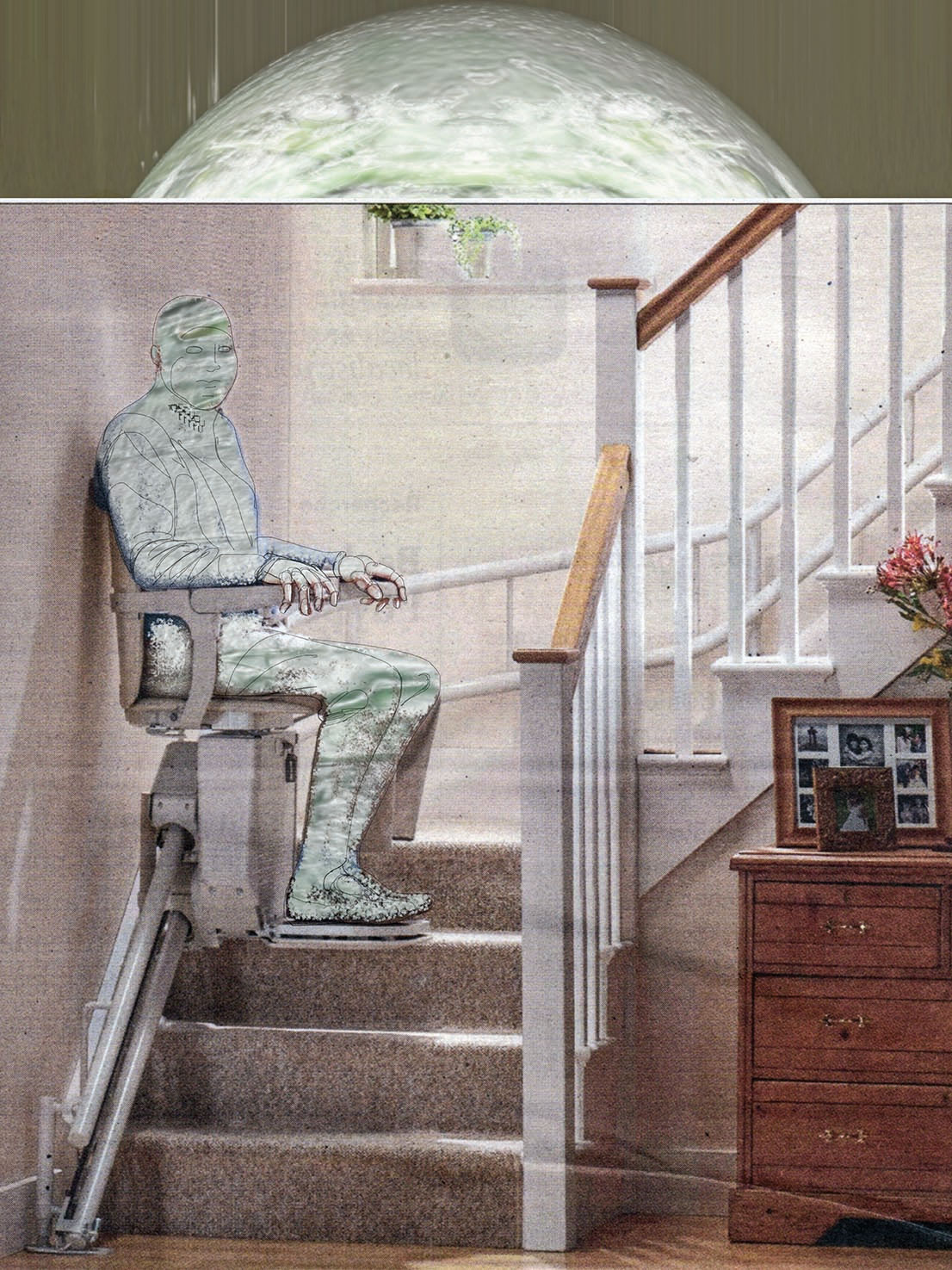

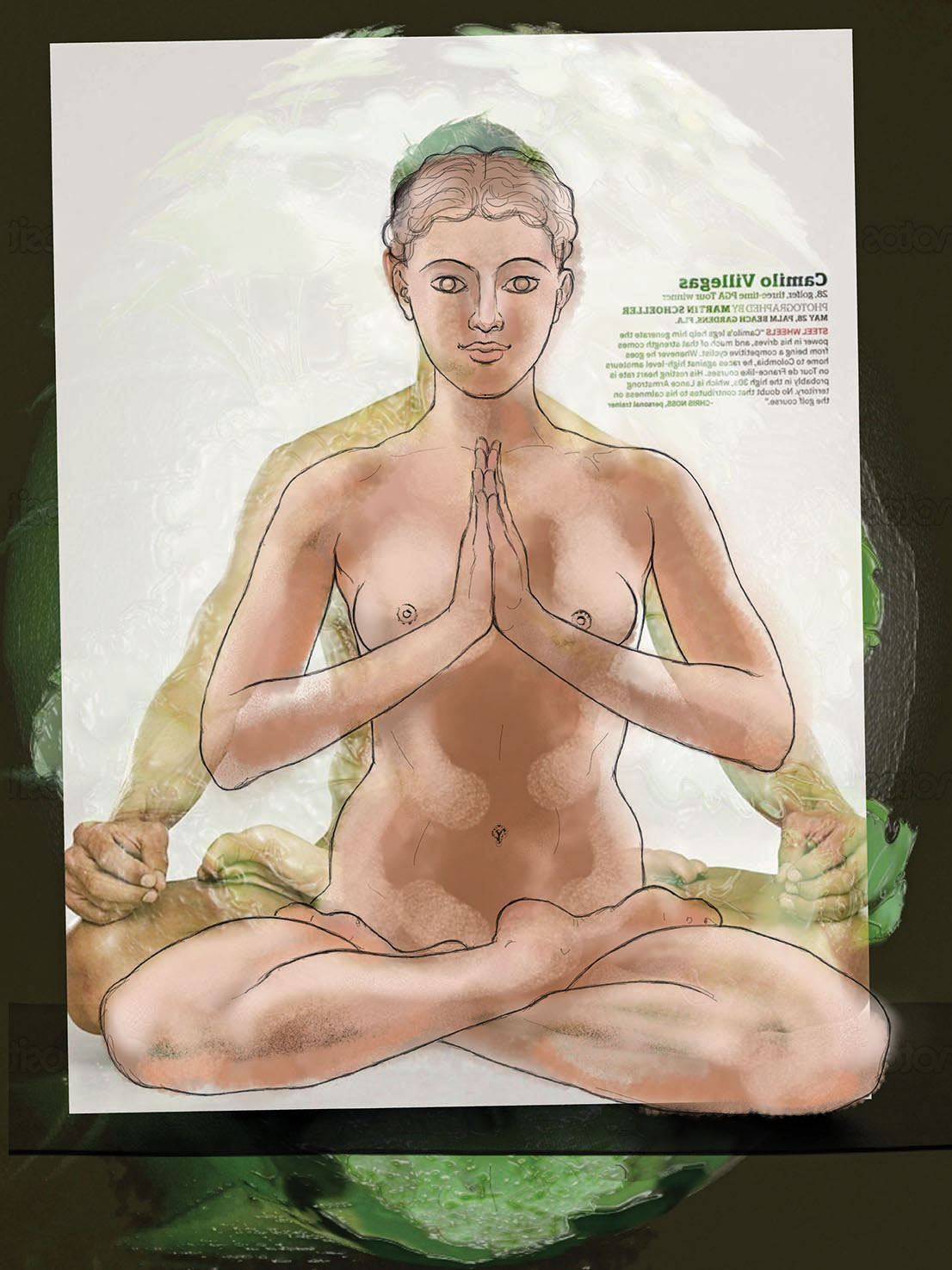

ABBILDUNGEN: Nicolás Fernández

Reincarnation Bank, 2014, digitale Malerei, Tintenstrahldruck auf Archivpapier, 70 × 90 cm; Maitreya, the last capitalist, 2014, digitale Malerei, Tintenstrahldruck auf Archivpapier, 90 × 70 cm; Gandhara, 2014, digitale Malerei, Tintenstrahldruck auf Archivpapier, 70 × 90 cm; Remembering past lives, 2014, digitale Malerei, Tintenstrahldruck auf Archivpapier, 70 × 90 cm; Demeter & Persephone, 2013, digitale Malerei, Tintenstrahldruck auf Archivpapier, 90 × 70 cm; Buying a father with mom’s lipstick, 2014, digitale Malerei, Tintenstrahldruck auf Archivpapier, 70 × 90 cm